从“走神”到“观心”:正念冥想与日常发呆在默认模式网络—杏仁核通路上的神经分流机制

一、问题的提出

同样是“什么也不做”,为什么正念冥想者的大脑越练越稳,而长期漫无目的发呆的人反而更容易陷入焦虑与反刍?答案藏在三条大尺度神经网络——默认模式网络(DMN)、突显网络(Salience Network, SN)与中央执行网络(Central-Executive Network, CEN)——的动态竞争之中。下文按“结构—功能—可塑性—临床意义”四个层面递进说明。

二、DMN 的双面性:自传体剧场还是情绪放大器?

1. 解剖节点

DMN 核心包括内侧前额叶(mPFC)、后扣带皮层(PCC)、角回及海马旁回。这些区域在静息时高代谢,支持自我参照、情景回忆和未来模拟。

2. 功能光谱

• 病理功能:当 DMN 与杏仁核耦合过强,出现过度“自我-威胁”投射,诱发焦虑抑郁。

三、日常发呆的“失控循环”

1. 认知特征

无目的发呆=“自动驾驶”式心智游移,个体对思维缺少元觉察,注意力被默认叙事“绑架”。

2. 神经机制

• PCC-杏仁核功能连接增强:反刍思维将情绪事件反复回放,杏仁核持续放电。

• SN 误判:前岛叶/前扣带皮层(ACC)把内部念头误判为突显事件,进一步抢占资源。

• CEN 缺位:背外侧前额叶(DLPFC)无法自上而下地抑制 DMN,形成“DMN-SN 情绪回环”。

四、正念冥想的“调控循环”

1. 认知特征

正念=“有觉察的发呆”,核心在于开放监控+非评判接纳,每一次分心都被温柔拉回当下。

2. 神经级联

(1) 结构可塑性

• 8 周 MBSR 即可观察到海马、PCC、TPJ 灰质增厚,杏仁核体积缩小。

• 白质完整性:上纵束、扣带束各向异性增加,提示 DMN 与 CEN 之间传导效率提高。

(2) 功能重配置

• DMN 活动降低:专注呼吸时 PCC 激活显著下降,DMN 整体“静默”。

• SN-CEN 协同:前岛叶/ACC 作为“开关”把资源从 DMN 切换到 CEN;DLPFC 对杏仁核的抑制通路增强。

• 动态连接:长期练习者在休息态也表现出 DMN-CEN 负相关增强,意味着“走神—拉回”效率更高。

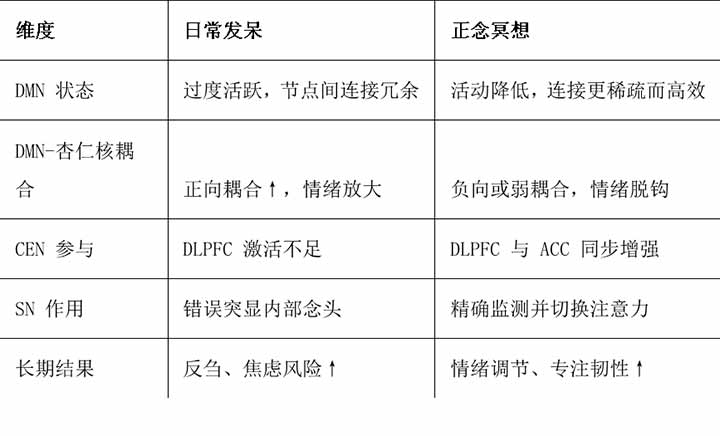

五、两条通路的微观比较

表格

六、分子与可塑性解释

1. 去甲肾上腺素-多巴胺系统:正念训练降低杏仁核 LC-NE 信号增益,使威胁反应“降噪”。

2. GABA-Glutamate 平衡:冥想者 ACC 中 GABA 浓度升高,抑制过度兴奋,减少 DMN“自发放电”。

3. 表观遗传:BDNF、FKBP5 等应激相关基因启动子甲基化水平改变,为“神经重塑”提供底物。

七、临床启示

• 干预靶点:对焦虑障碍患者,以正念为基础的“DMN-杏仁核去耦合”训练优于单纯放松;fMRI 实时反馈 PCC 可加速疗效。

• 预防视角:学校正念课程可提前降低青少年 DMN 基线活性,减少青春期抑郁发病率。

八、总结