正念与认知训练在老年痴呆症治疗中的双重作用:机制、疗效与展望

老年痴呆症作为一种进行性神经退行性疾病,已成为全球公共卫生领域的重大挑战。随着人口老龄化加剧,寻找有效延缓疾病进展的非药物干预手段显得尤为重要。本文系统探讨了认知能力训练与正念训练在老年痴呆症治疗中的独特价值,从神经生物学机制到临床应用效果,分析这两种干预方式如何通过不同途径改善患者的认知功能、情绪状态和生活质量。通过梳理最新临床研究证据,本文揭示了认知训练与正念训练的协同效应,并展望了未来个性化干预方案的发展方向,为老年痴呆症的整合治疗提供了理论与实践依据。

认知训练与正念训练的概念界定及理论基础

认知能力训练和正念训练作为两种不同的非药物干预手段,在老年痴呆症的治疗领域各自展现出独特价值。认知能力训练是一系列旨在维持或改善特定认知功能(如记忆、注意力、执行功能等)的结构化活动,其核心理念基于大脑可塑性理论——即使在老年期,神经系统仍保留一定程度的适应和重组能力。这类训练通常采用针对性练习,如记忆策略教学、问题解决任务或计算机化认知训练程序,通过反复激活特定神经通路来强化认知储备。认知储备理论认为,个体通过终身学习和复杂心理活动积累的"神经资源"可以在一定程度上缓冲病理变化带来的影响,延缓临床症状的出现。

正念训练则源于东方禅修传统,经西方心理学界改良后发展成为一种系统的心理干预方法。其核心在于培养对当下体验的非评判性觉察,通过注意力调控和元认知监控来改变个体与内在体验的关系。在老年痴呆症背景下,正念训练主要包括呼吸觉察、身体扫描、行走冥想等形式化练习,以及将正念态度融入日常活动的非正式练习。与认知训练不同,正念训练不直接针对特定认知功能的改善,而是通过调节情绪反应、降低应激水平和增强自我调节能力来间接影响认知表现。神经科学研究表明,正念练习能够重塑大脑功能连接模式,特别是增强前额叶皮层对边缘系统的调控能力,这对于情绪不稳的痴呆患者尤为重要。

这两种干预方式的理论基础虽有差异,却存在深层次的互补性。认知训练强调"内容"层面的改善——即提升特定认知任务的表现;而正念训练则注重"过程"层面的转变——即改变个体处理认知挑战的方式和态度。在老年痴呆症的不同阶段,这两种干预可能发挥不同作用:早期患者可能从认知训练中获益更多,因为其神经可塑性保留较好;而中晚期患者则可能更需要正念训练带来的情绪调节和生活质量改善。理解这两种干预的共性与差异,是设计有效整合方案的关键第一步。

认知能力训练对老年痴呆症患者的作用机制与疗效

认知能力训练在老年痴呆症干预中展现出多层次的治疗潜力,其效果因疾病阶段和训练方法而异。系统综述研究表明,在认知功能正常或仅出现主观认知下降的老年人群中,标准化和非标准化的认知训练均能显著提高整体认知功能;然而随着认知衰退程度加重,训练效果呈现递减趋势——在轻度认知障碍患者中效果不一致,而在确诊的痴呆患者中效果通常不显著。这一发现提示我们,认知干预的时机选择至关重要,在疾病更早期阶段实施可能获得更佳效果。

认知训练对老年痴呆症患者的作用机制可从神经生物学和功能代偿两个层面理解。在神经生物学层面,认知训练可能通过增加脑源性神经营养因子(BDNF)分泌、促进突触可塑性和减缓海马体萎缩等途径,直接对抗神经退行性病理过程。功能影像学研究显示,认知训练后患者大脑激活模式发生改变,表现为任务相关脑区激活增强或更高效的功能连接,这反映了神经网络的适应性重组。在功能代偿层面,认知训练帮助患者掌握替代性策略(如外部记忆辅助工具使用或信息编码技巧),弥补特定认知域的功能缺陷,从而维持日常生活能力。

临床研究为认知训练的效果提供了实证支持。一项针对早期痴呆患者的随机对照试验发现,结合计算机化认知训练和传统纸笔练习的综合性干预,在8周后显著改善了患者的记忆测试得分和工作记忆容量,且效果维持至随访期。值得注意的是,这种改善不仅体现在实验室测量中,也反映在照顾者报告的日常认知功能上。另一项研究则探讨了有氧运动与认知训练联合干预的效果,结果显示联合组在蒙特利尔认知评估(MoCA)量表上的进步显著优于单一干预组,提示多模式干预可能产生协同效应。

认知训练的具体形式多样,包括但不限于:

· 记忆策略训练:教导患者使用联想、分类、位置记忆法等技巧提升编码和提取效率

· 注意力训练:通过双重任务练习或选择性注意任务增强注意力分配和维持能力

· 执行功能训练:利用计划制定、问题解决等复杂活动刺激前额叶功能

· 计算机化训练:使用自适应软件针对特定认知域进行精准练习

尽管认知训练前景广阔,其实施也面临若干挑战与局限。训练效果的泛化——即训练获得的改善能否迁移到非训练情境——仍存在争议;个体差异显著,部分患者可能因动机不足或并存症状(如抑郁)而获益有限;此外,中晚期痴呆患者因认知储备严重耗竭,可能难以从传统认知训练中受益。这些局限提示我们需要开发更个性化、阶段适应的认知干预方案,并探索与其他干预模式(如正念训练)的有机结合。

正念训练对老年痴呆症患者的多维干预效果

正念训练为老年痴呆症管理提供了一条独特的干预路径,其价值不仅限于认知功能的改善,更体现在情绪调节、压力应对和生活质量提升等多元维度。与直接针对认知缺陷的能力训练不同,正念训练通过培养接纳、非评判的态度和当下时刻的觉察,帮助患者及照顾者更好地应对疾病带来的心理挑战。神经科学研究揭示,正念练习能显著改变大脑结构和功能,特别是增强前额叶对边缘系统的调控能力,减少默认模式网络(DMN)的过度活动——这些神经改变与情绪稳定性和认知灵活性的提升密切相关。

在生物标志物层面,正念训练显示出调节老年痴呆症关键病理过程的潜力。一项针对70例老年痴呆患者的随机对照试验发现,接受正念冥想疗法的实验组患者血清中Aβ1-42和Tau蛋白含量显著降低,而具有神经保护作用的对氧磷酶1(PON1)和超氧化物歧化酶(SOD)水平则明显升高。这些变化表明正念干预可能通过减轻氧化应激和神经炎症,间接延缓神经退行性进程。同时,正念组在汉密尔顿焦虑量表(HAMA-14)和抑郁量表(HAMD-17)上的得分显著优于对照组,证实了其在改善情绪症状方面的功效。

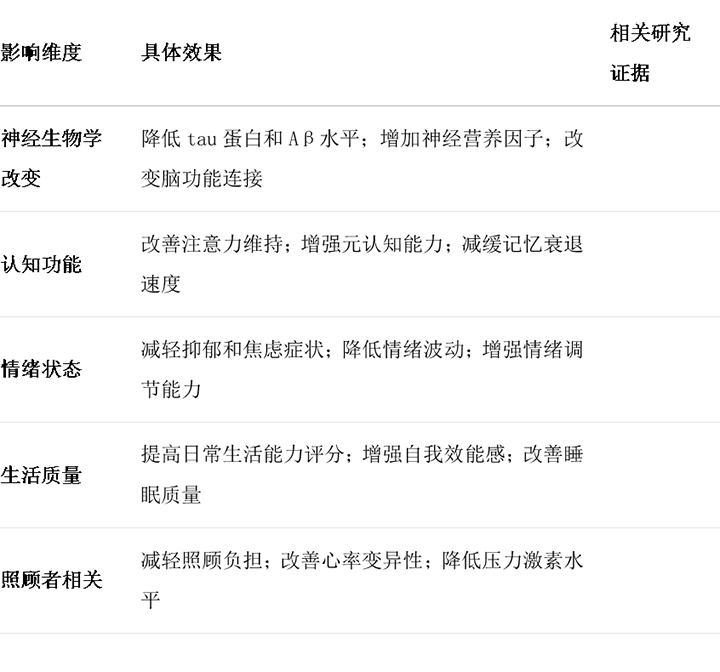

表:正念训练对老年痴呆症患者及照顾者的多维影响

对于痴呆症患者的家庭照顾者——这一长期承受高压力的群体,正念训练同样展现出显著效益。最新研究开发了一种创新性的闭环正念干预方案,将改良版正念认知疗法(MBCT)与Mind&Care应用程序相结合,通过实时注意力监测和动态难度调节,帮助照顾者建立可持续的正念练习习惯。随机对照试验结果显示,接受这种干预的照顾者在压力感知量表(PSS)上的评分显著改善,抑郁症状(CES-D)减轻,心率变异性(HRV)指标好转,且这些效益在6个月随访时仍得以维持。这提示数字化正念干预可能成为解决传统课程时间要求高、坚持率低等问题的有效方案。

在临床应用方面,正念训练可根据患者认知水平和疾病阶段进行适应性调整。对于早期痴呆患者,标准的8周正念认知疗法(MBCT)可能适用,包括身体扫描、正念呼吸和正念行走等练习;而对于中晚期患者,则需要简化内容和缩短单次练习时间,或结合怀旧疗法等更具支持性的干预。值得注意的是,正念并非要求患者"清空思想"或达到某种特殊状态,而是鼓励其对当前体验保持开放和好奇的态度——这对因认知缺陷常感挫败的痴呆患者尤为重要。

正念训练在老年痴呆症领域的独特价值在于其整体观和接纳哲学。与主要关注功能维持或改善的认知训练不同,正念帮助患者和家庭重新定义"健康"和"生活质量",在认知衰退不可避免的情况下,培养与症状共处的能力和智慧。正如一位患者家属所言:"正念未能阻止记忆的流逝,但它让母亲在遗忘中依然保有平静。"这种内在平静本身便是对抗疾病阴霾的重要资源,也是正念干预不可替代的核心贡献。

认知训练与正念训练的协同效应与整合应用

协同干预模式将认知训练与正念训练有机结合,为老年痴呆症管理提供了更全面的非药物解决方案。这两种看似不同的干预方式实际上存在多层次的互补机制:认知训练直接靶向特定认知功能的改善,而正念训练则创造有利于认知表现的心理环境——通过减轻焦虑、抑郁和压力这些已知会加速认知衰退的因素。神经科学研究表明,正念练习通过增强前额叶皮层调控能力和提高注意力稳定性,可能为认知训练效果的最大化奠定神经基础;反过来,认知训练获得的功能改善又可能增强患者参与正念练习的能力和信心,形成良性循环。

临床研究支持这种整合干预的优越性。一项针对早期痴呆患者及其配偶照顾者的试点研究发现,基于正念的认知疗法(MBCT)在8周干预后不仅减轻了双方的抑郁症状,还改善了患者的生活质量和日常正念水平。值得注意的是,患者的注意力和记忆能力也显示出进步迹象,尽管这些变化未达到统计学显著性——这可能与样本量较小或评估工具敏感性不足有关。另一项针对主观认知下降(SCD)老年人的多中心随机对照试验(SCD-WELL)比较了正念干预与健康教育的效果,结果显示正念组在自我同情水平和情绪调节方面进步更显著,而这些心理改变与后续认知测试表现的改善相关。这些发现提示,正念训练可能通过增强情绪-认知交互的调节能力,间接保护认知功能。

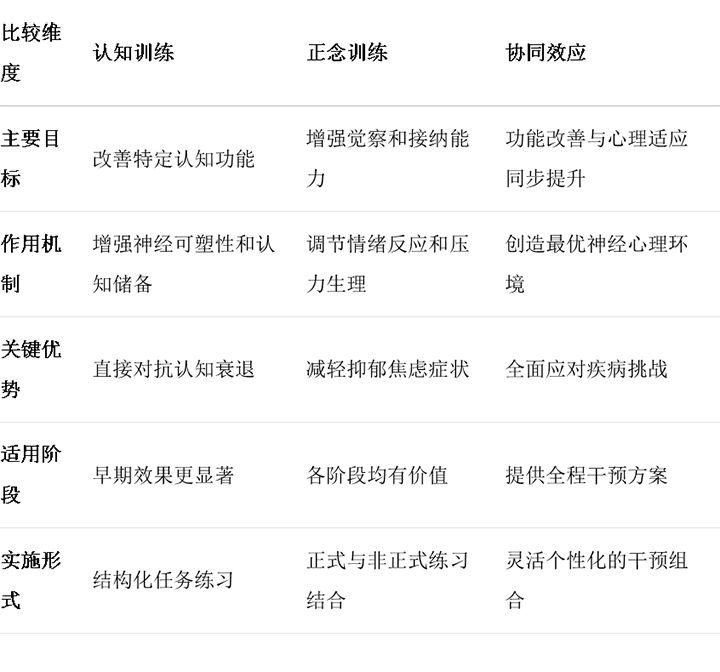

表:认知训练与正念训练在老年痴呆症干预中的互补性

针对不同疾病阶段的患者,整合干预可采取差异化策略。对于主观认知下降或早期痴呆患者,可将标准认知训练与正念认知疗法结合,同时靶向认知功能和情绪调节;对于中度痴呆患者,则可简化认知任务难度,增加感官导向的正念练习(如触觉、味觉觉察),并融入日常活动;对于晚期患者及家庭照顾者,重点可能转向以正念为基础的压力管理和情绪支持,辅以简单记忆提示等环境适应策略。这种阶段适应性方法确保干预既符合患者的认知能力,又满足其当前最迫切的心理社会需求。

实施挑战也不容忽视。整合干预通常比单一模式要求更高的时间投入和专业指导,可能影响参与率和坚持度。为解决这一问题,研究人员开始探索技术辅助的解决方案,如前述的Mind&Care应用程序,它通过闭环学习系统动态调整练习难度,并利用生物反馈(如心率变异性监测)增强动机和效果。其他创新方向包括开发针对患者-照顾者二元关系的联合干预方案,以及将正念元素嵌入传统认知训练任务中,实现更自然的整合。例如,在进行记忆练习时引导患者觉察可能的挫败感并以接纳态度应对,或将注意力训练与呼吸觉察相结合。

未来研究需要进一步阐明认知-正念整合干预的最优配比和作用机制。哪些认知域与特定正念成分组合能产生最佳协同效应?不同神经病理特征(如tau蛋白与β淀粉样蛋白沉积模式)的患者是否对整合干预有差异反应?如何通过生物标志物(如脑影像或血液指标)预测个体干预反应?解答这些问题将推动老年痴呆症非药物干预向精准化、个性化方向发展,最大程度地延缓疾病进展并提升患者和家庭的生活质量。